最强隐形客!德国小蠊的生存密码,你了解多少?

Tom Cruise

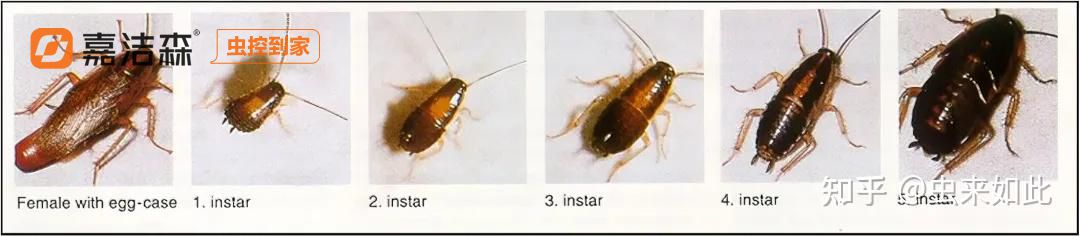

尽管大型蟑螂常成为大众媒体的焦点,但没有任何一种蟑螂能像德国小蠊 这样普遍且难以治理。 德国小蠊与人类漫长的共生历史,使得它们已完全适应在建筑结构中栖息和滋生。 德国小蠊几乎仅栖息于人类居所附近,虽为夜行性,但在种群密度过高时也会白天活动。其种群扩张迅速。 随着交通网络(物流、快递、外卖等等)越发发达,德国小蠊的扩散速度不断加快。而现今人类社会普遍生活在恒温环境中,快餐店与餐馆林立,居住空间密集化,这些条件为德国小蠊提供了理想的人工生态系统。 它们独特的生物学特性(如携卵行为、葡萄糖厌恶)与行为模式(聚集、食尸性)也增加了防治难度。 2. 生命周期与繁殖 德国小蠊属于不完全变态昆虫,经历卵、若虫 三个阶段,无蛹期。具体为: 卵期:卵包裹于卵鞘 (约长8mm,高3mm,宽2mm)中,平均每卵鞘含40枚卵。雌虫将卵鞘携带于腹部末端直至孵化前,并通过移动选择最佳孵化环境。 若虫期:孵化后的个体称为若虫,若虫外表类似小型无翅成虫,外骨骼较薄且无功能性生殖器官。经历5-6个龄期。各龄期体型逐渐增大(从第1龄的3mm至第6龄的12.5mm),发育周期约40天。聚集行为 可加速若虫发育。 成虫期与繁殖:成虫体长13-16mm,体色棕褐至浅黄,头部后方(前胸背板)具两条平行黑纹。雌虫在成熟后4-6天进入生殖活跃期。雌虫寿命为140-280天,可产5-8个卵鞘;雄虫寿命较短,约90-140天,可多次交配。 3. 种群增长与聚集行为 德国小蠊种群增长高度依赖温度,这便是德国小蠊通常仅在室内出现的原因 — 室外环境具有挑战性和多变性,而室内环境为气候可控的安全场所。 德国小蠊的聚集行为具有多重功能:促进交配、抵御天敌、调节温度及保存水分。聚集区内的个体通过接触加速若虫发育,且排泄物中的化学信号可吸引同类聚集。 研究显示德国小蠊的聚集行为主要受粪便化合物的调控和影响,这些化合物有超过 40 种化学信号可为德国小蠊指明方向,仿佛在高喊 “此处有空房,快来聚集”! 4. 德国小蠊的觅食行为 德国小蠊为杂食性,从面包屑、植物材料和死昆虫到垃圾桶中的腐烂物质,无所不包。它们嗅觉与味觉高度发达,且具备抗饥饿能力。 若虫摄食量大,雌虫在卵发育期食量激增(为雄虫的5倍)。 食粪行为 :食粪行为在早期若虫阶段最为普遍。低龄若虫的活动能力低,它们会停留在聚集场所。在这种情况下,取食粪便颗粒可以满足它们成长所需全部营养。 食尸行为 :德国小蠊还经常取食聚集场所内死亡的同类。这尤其成为那些较少时间用于觅食而更多时间隐藏在聚集场所内的生活阶段的重要食物来源。 德国小蠊是与人类迁徙紧密共生的顽固害虫,其虫害可能引发严重健康风险。 一旦发现虫害,应立即联系专业防治团队。